アニメ『ケムリクサ』の考察をしていきます。

内容としては、裏設定とか、各要素のモチーフなどを考えることより、

物語をつぶさに観察して、世界やキャラの深みを掘り下げていくことに特化しています。

※筆者個人の考えに過ぎませんので、参考程度にお読み下さい。

※共感の他、間違いや別な意見などもあれば、

遠慮なくコメントして(本ページ下部から)頂ければ幸いです。

※最終話までの視聴を前提に書いています。ネタバレ必至です。

作品の公開順に追っています。

ここでは、第1話Bパートの後半(壁広場到着から大型あかむし討伐まで)について。

過去の記事はこちら。

第1話 Bパート 中盤

※以降のセリフの引用(❝ ❞内)は、全て

『ケムリクサ』第1話(©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト) を出典としている。

「壁」広場

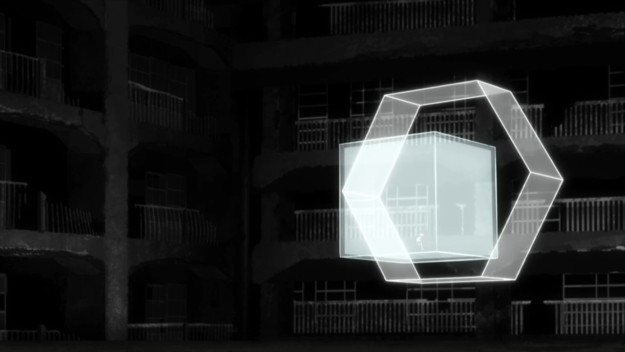

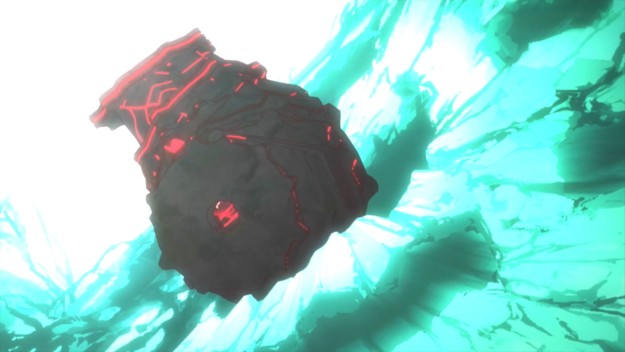

ケムリクサで「壁」と言えば、そう。

「壁」ですね。 ケムリクサの!

ん? これだと伝わらないから、絵で示そう。

【出典】『ケムリクサ』第7話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

これですね。

りんたちが「壁」と呼ぶのは、これだ。

そして、「壁広場」も、それに由来するはず。

1話にも壁の残骸らしきものが映っている。

あかぎりの向こう側だ。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

拡大してみると、確かに「壁」特有の模様も見える。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

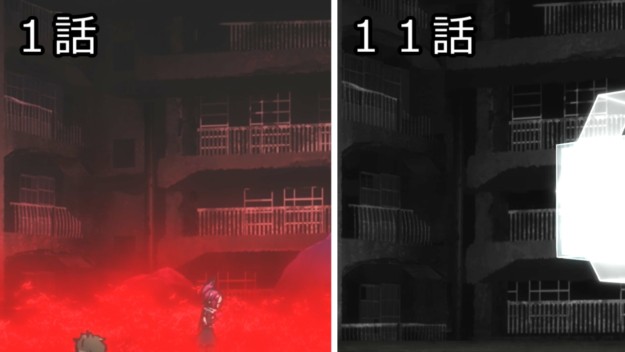

そして実は、この壁は11話でりりが最後に通過し、そして越えようとしていた壁でもある。

【出典】『ケムリクサ』第11話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

1話と比較すると、背景の柵や格子(?)の壊れ具合などがほぼ一致するため、

同じ場所でまず間違いないだろう。

【出典】『ケムリクサ』第1話・第11話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

だが、この壁は既にボロボロに崩れており、機能していなかった。

11話で、たった10日目にしてあかぎりによって破られてしまった壁である。

【出典】『ケムリクサ』第11話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

その後の長い年月で、徐々に崩れてしまい、

りんたちが生まれ、二島を目指すころには、この壁は何の障害にもなっていなかったのだろう。

2話、3話にて、一島を出て二島に向かう際にも、

この壁上を通過するような描写は、見られなかった。

りんたちの言う「最初の壁」とは、二島手前の壁を指している。

「壁広場」という名前は、

はじまり~0.9話あたりで、

りょくが島外を見たときに確認した「かべ」と似たようなものがある広場、

ということで付けられたのだろう。

りんはあかぎりはギリギリ平気

りつ「あ~触っちゃダメだにゃあ。りんでもギリギリなのに。」

りなっち「溶けちゃうナ!」

わかばの指が触れただけで瞬時に煙が上がるほど、あかぎりは強力な劇物のようだ。

しかし、りんはあかぎりは平気なようだ。無理をしているようにも見えない。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

0.6話でも考察したとおり、りんは驚異的な回復力を持つ、「頑丈な体」のためだ。

溶けるより早く回復しているためか、そもそも熱さが通じていないのかは、不明。

独特のにおいがする、あかぎり

りつ「あかぎりだらけで全然聴こえないにゃあ。建物の中かも…。」

わかば「これ… 独特のにおいがしますね。

あれ? なんか熱い…。 あの辺…?」

視覚に優れたりん、味覚に優れたりな、聴覚に優れたりつ、

この3人は、あかぎりの中の敵を察知することはできない。

りょくも視覚特化なので同じだろう。

そして、あかぎりから「独特のにおい」を感じるわかばだが、

においであかむしを察知できたわけではない。

このことから、

嗅覚に優れたりょうも、同じくあかぎりが邪魔で察知ができない

であろうことが推測できる。

あかぎり内のあかむしは、温度差でのみ察知できる

あかむしの察知に関して触れたので、少し話を先回りして、続けよう。

わかば「りんさん! そこにいます! 左です!」

わかば「そこに、熱っぽいところが! さっき出てきたときも、そうだったんです!」

りつ「あれは…!?」

わかばは、あかぎり内の温度差でのみ、敵を察知することができた。

それは元々、触覚に優れたりくの専売特許であったことは、既に考察したとおりである。

【出典】『ケムリクサ』第6話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

りつの発した「あれは…」に続く言葉は、あかむし討伐後の言葉と繋がってくるだろう。

りつ「まるでりくちゃんみたいだったにゃあ。」

取り込んだみどりの葉を光らせ、臨戦態勢

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

不意打ち的に襲いかかってきた大型あかむしから、一度攻撃を退け、

臨戦態勢に入ったりんたち。

このとき、体内に取り込んである「みどりの葉」を光らせている。

これは、銃器でいうところの、「リロード」(再装填)に近いものなのかもしれない。

りんに至っては、手に持ってる葉も光らせている。

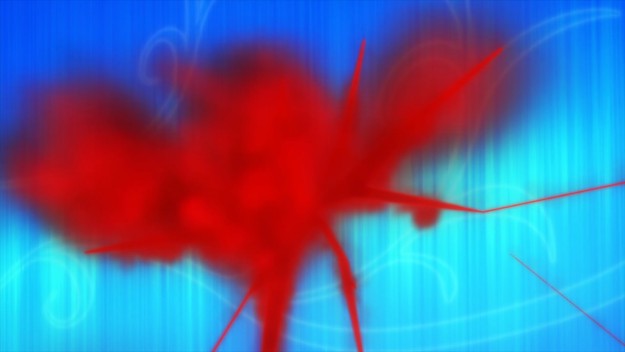

地面の下を移動するあかむし?

「双子葉類の維管束」みたいなあかむしだが、こいつはあかぎり内に限らず、

地面の下を自由に移動できるようだ。

あの巨体が、一体どうやって隠れているのか。

りなよを取り込む瞬間だけ、リング状の複数個体に分かれているのが見える。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

実はこのリング状の部分だけが本体で、移動したり隠れたりしているときも、

リングを重ねて小さくなっているのではないだろうか。

最初に飛び出してきた直前も、「リング状の光」が一箇所集まったように見える。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

わかばも、これらから熱を感知していたようなので、これが本体の姿なのかもしれない。

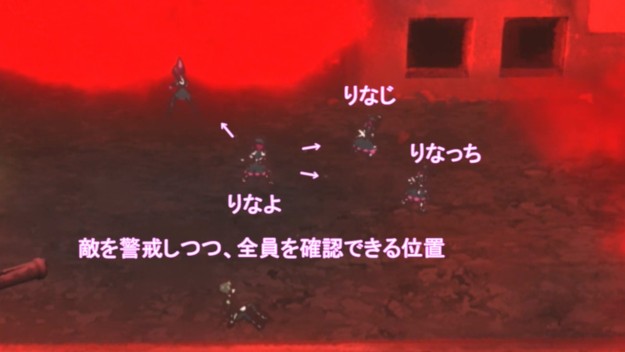

サポート上手のりなよ、みんなが見える位置にいた

サポートが得意なりなよは、他のりなたちより一歩引いて、全体を見ていることが多い。

このときも、敵を警戒しつつ、りん、りなっち、りなじも確認できる位置に、

りなよは動いていた。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

(↑ちなみに、一番前に出てるのがりなっち、と推測)

しかし、それは逆に、りなよ自身は誰からも視認されていない状態となる。

それが裏目に出た。

敵はあかぎりを無視して、予想外に地面の下から現れたからだ。

りなよ以外が狙われていたなら、即座にりなよが対応できていたであろう。

このあかむしは、攻撃力に自信はない?

このあかむし、りなよを捕えたなら、そのまま攻撃を加えればいいものの、

あかぎりに放置していた。

ということは、

こいつは直接攻撃は得意ではなく、

取り込んだ相手を動けなく(麻痺?)させ、あかぎり内に放置して処理する、

という、

言ってみれば、結構セコいやつのようだ。

りなよが食べられたような描写から、つい勘違いしてしまうが、

あかむしの目的は、りんたちの捕食などではなく、

彼女たちの持つケムリクサを消滅させることである。

それはそれとして、

0.6話にて、「大きいやつには逆食べられちゃう」と、姉たちにからかわれていたりなが、

まさか本当に食べられてしまうことになるとは。

【出典】https://twitter.com/irodori7/status/1057647504097865728

冷静ではないりん

りん「どこだ…!? くそっ…!

どうする…!? また…! また…!!」

「また」というのは、

「また自分のせいで誰かが死んでしまう」と思っているのだろう。

わかばの見張りとして、りなたちを壁広場に連れていくことにしたのは、りんだ。

自分一人であかむしを片付けるはずが、りなたちを危険に晒してしまったため、

かなり動揺している。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

「なるべく霧から離れて」という指示も、

あかぎりを無視して地面から奇襲してきたあかむし相手には、

的確な指示ではなかったように思う。

わかばの突然の指示に、最初に気がついたのはりつ

わかば「りんさん! そこにいます! 左です!」

全員があかむしの察知に緊張している中、

わかばが突然、りんに向かって叫んだ。

このとき真っ先に気がついたのは、聴覚に優れたりつ、

次に、名前を呼ばれたりん、

最後にりなたち。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

自分の名前を呼ばれると、咄嗟に反応するのは誰でも経験があるだろうが、

それよりも早く気がつくあたり、りつの聴覚の鋭さが表れている。

りんの仕草で全てを理解し行動したわかば

りん「なんだこいつ…? なぜこうも…? だが…!」

わかばがやけに必死に進言してくるのは気になる、

「だが…!」

もしわかばがウソをついていたら?

ウソでなかったとしても、もし間違っていたとしたら?

この場を離れたことで、残していったりつやりなたちがさらに狙われるかもしれない。

りんがこの場を離れて、あかぎりに入っていくのは、

リスクが大きすぎる。

そうわかばに説明したわけではない。

「だが…!」というのも、りんの心の声であり、

りんは、後方のりなたちの方を振り返って見ただけだ。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

しかしわかばはまるで、

その行動で全てを理解したかのようだ。

そして瞬時に判断し、わかばが自らあかぎりに飛び込んでいった。

判断した瞬間に、行動した。

わかばのこの行動力は、一貫してブレることがない。 研究者のワカバもそうだった。

彼は飛び込みながら(しかも拘束されてるのに)、笑顔で言う。

わかば「僕がいけば、いい塩梅ですね!」

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

指先が触れただけで溶けるあかぎりが、なぜ平気だった?

りんは置いといて、りつやりなたちも、あかぎりには少しくらいなら触れていても、

平気そうではある。

しかしわかばにとっては、指先で触れるだけで跳び上がるほど熱かったはず。

なぜ全身をあかぎりに覆われても、わりと平気だったのか。

これは、拘束用に巻かれていたみどりの根が、

わかばの回復のために、機能していたためではないだろうか。

(実質、あかぎりの無効化)

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

拘束用の根は、このとき崩れて無くなっていく様子が見られる。

「あかぎりは物を溶かす」というイメージがついているため、

「わかばを縛っていた物が、あかぎりのせいで溶けた」ように見えてしまう。

しかし本来みどりは、あかぎりを含む「赤い木の生成物」に効果的な、

ワクチンみたいな働きをするはずだ。

12話においても、

りんに巻いてもらったみどりの根を最後まで付けていたことで、

わかばは赤い木に汚染されきらずに済んでいた。

【出典】『ケムリクサ』第12話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

最終話でみどりさんが突然がんばったわけではなく、

1話の時点で、

根を巻いておけば防具となることが示唆されていたのだ。

歯車のようにも見えるあかむし?

正面から見ると、維管束のように見えたあかむしだが、

しっぽ(?)のほうは、機械の歯車のように見えなくもない。

植物みたいなやつだが、やはりそれを模したロボットが元となり、

あかむしはそれをさらに模倣して(あるいは体を乗っ取って)生まれた存在なのだろう。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

それにしても、人間の悲鳴のような鳴き声をあげる。

りつがわかばに、「流暢にしゃべるむし」と言っていたのは、

こうした、ヒトのような鳴き声をあげるむしがいたからだろうか。

ワカバから引き継がれる信念

りん「違う!お前… ああも怖がっていたんじゃないのか!?」

わかば「…そうでした、そうでした! あははは。

りんさんが、すごく心配そうな顔をされてたんで、つい。」

なぜこのとき、

わかばはとっさに行動するに至ったのだろう。

わかばは記憶を失っている。

しかし、自分の「信念」のようなものは、記憶とは別に根強く残っていたのではないか。

それはもちろん、研究者ワカバの「信念」だ。

わかばが今回取った行動と、ほとんど同じことを、ワカバも行っている。

重なるワカバの行動

ワカバも、赤い木の成長に、一度怖がった。

だが、彼にしがみつくりりが心配そうな顔をしているのを見て、

直後に行動を取った。

【出典】『ケムリクサ』第11話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

りんとりりの視点から見た光景は、奇しくも重なってしまう。

【出典】『ケムリクサ』第1話・第11話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

生まれ変わっても、やることが変わってないわかば。

こいつはそういうヤツだったナ。

これぞ彼の魅力の一つだろう。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

ということで、りんさんも惚れました。

恋心を考察するなんて無粋な気がするんで、やめておこう。

自分にできそうもなかったことを、軽々やってのけたから~、とかでいいだろう。(適当)

それはそれ、これはこれ

りつ「りんとわかばくんのおかげだにゃあ!(泣)」

りつ「とりあえず~ もう一度縛っておくにゃ♪」

そしてこのりつ姉である。

【出典】『ケムリクサ』第1話 ©ヤオヨロズケムリクサプロジェクト

泣きながら感謝を述べていた相手を、迷わず再度拘束する。

この冷静さよ。

次回、第2話Aパート前半!

1話終了!

約4万文字だそうで。

まあ、引用とかの文字数も含めてだけどね。

引き続き、お付き合いいただけると、幸いである。

もしよければ、右のプロフィールや、記事下のフォローボタンを押してもらえると、タスカル。

筆者のやる気が上がり、更新頻度が早くなります。

コメント

1話、考察お疲れ様でした

素敵なボリュームでいつも楽しんでいます❗

もう一度縛っておくにゃ♪

の再拘束、、、

素敵です😆

ありがとうございます!

まだ旅立ってすらいませんねw

りつ姉の冗談みたいな流れから、2話で結局アレですからねえw

わかばメモだとわかばの位置からりんが泣いているのが見えて命を掛ける覚悟が決まったらしいですね。

でもこれ以降でもりんの涙は視聴者視点では決して見えないようになっていて…はっきり泣いているのがわかるのは最後の最後、外の世界を見たときか。

わかばメモの単行本いつになるのかなぁ。

わお。コミカライズの情報ですか。

そっちは確認できてないので、是非とも単行本化して欲しいですねえ!

わかばメモは各話をわかばの視点で描いているみたいですね。

作者はたつき監督…マンガも描けるとか多芸過ぎる。

わかばは「自分はここで生き延びてもすぐにアカムシにやられて死ぬだろう。だからどうせ死ぬならこの姉妹達のために死にたい」と考えたとか。

でも三話だけみたいだし単行本は出ないのかな?

掲載されてる雑誌買うしかないのか…電子書籍があるっぽい?

https://wikiwiki.jp/kemupedia/わかばメモ

初めて描いて、アニメーターならではの苦労を感じている、っていうツイートは、見たことありましたね。

https://twitter.com/irodori7/status/1087345463488000006

なるほど、そういう感じになるのか、とw

だいぶ遅いコメントですが。

私とは1話最後の戦闘シーンの解釈がじゃっかん違うなあと思ったので、ちょっと冷奴を披露させていただきます。

(ブログ主様の解釈に異を唱えたいわけではありません)

まず、アカムシがりなよを赤霧に放置した理由は、はっきりしています。

りんと、りつ・りなの分断です。

りんがりなよを助けに来るのを待って、後方のりなたちを攻撃する意図でした。

りんもその狙いはわかっていましたが、りなよを放置するわけにもいかず身動きが取れなくなっていました。

わかばもまたその状況を見て取り、瞬時にアカムシの意図を打破するたったひとつの冴えたやり方を見出します。

それはおのれを「捨て駒」にすること。

処理されるべき自分が赤霧に飛び込んでりなよを救い出せばよい。りなよを助けられればそれでもよいですし、もしアカムシがわかばに襲い掛かってくるならりんが直接アカムシを迎撃する大チャンス。こんな風にわかばは判断したはず。

わかば自身が犠牲になるかもしれない、という可能性を無視すれば、なるほど、姉妹たちにもっとも都合のよい「いい塩梅」の絶妙手なのでした。

この攻防戦は

1、アカムシがいかに大敵であるか(思えば、逃げ場のない橋でりん一行に襲い掛かったり、地面を掘って壁を崩そうとするなど、アカムシはけっこう高度な知性を感じさせます)

2、わかばが困難な状況で見せる瞬発力、冷静な判断力と頭のキレ、さらに自己犠牲を厭わぬ優しい心根

を表現していたの思うのです。

ありがとうございます。

全然遅くないですよ。 今日はじめてケムリクサを視聴した方だっているかもしれません。

作品はずっと残るのです。

どんどんご意見下さい。

高度な知能戦ですね!

わかばが現れなければ、あのときのりんは、捨て身の行動に出るしかなかったわけですから、

りなよ置き去りは、かなり有効な策でした。

誰かが捨て身になる必要があるなら、自分がなればいい、と即座に判断したわかばが、一枚上手だったわけですね。

結果的にそうなっているわけですし、大いにアリです。良いと思います。

それでも私が、このアカムシが偶然賢い行動を取っただけ、と判断して、ここで言い切っているのは、

アカムシたちの「ケムリクサを消す」というシンプルな行動原理が、作中ではっきり示されていたからでした。

4話ヌシが一番わかりやすく、「近くて、より反応の強いケムリクサを優先して処理する」という行動原理を示してくれました。

ちなみにこのヌシは、逃げ場がないと狙って橋で襲いかかったわけではなく、元々橋にいたことが4話冒頭で示唆されているので、

後からりんたちが、ヌシの索敵に引っかかってしまったと考えています。これもたまたまです。

赤い木ですら、「近くて、より反応の強いクサを優先」しており、これを利用して、12話冒頭で、わかばはりんを助けました。

7話で、壁を崩していたアカムシたちについては、地面を掘っていたというより、「ケムリクサの反応が強いみどりの根」を処理していたと考えています。

9話で、地面の下にいたアカムシたちは、地盤が失われてむき出しになったクサに反応していたのだと考えています。

各地のアカムシたちは、とにかく攻め一辺倒で、ひたすらりんたちに向かってくる様子でした。

これらは、「ケムリクサを消す(抑える)」という単純な行動原理の大本となったのは、りりの優しい気持ちでした。

そこから生まれた赤い木やアカムシたちにも、”悪意”というものは無く、

りりが思った通り「ケムリクサを消す」という行動だけを、

ひたむきに取り続けていたように思います。

だから、賢しいことはしない、というかできないのではないか。

…長くなりましたが、これが私の考えの根本にあったので、

1話のアカムシは

「りなよを即座に殺さなかった」=「殺すほどの力を持っていなかった」

と判断したのでした。

まあこれこそ冷奴ですよw

「私はこう考えている」というだけで、

それが皆さんの参考になり、『ケムリクサ』というコンテンツが少しでも活性化すれば良いと思い、

公開しています。

なので遠慮せず、どんどんご意見下さいね。

わかばに関しては、私も全くその通りだと思います。

そこが素晴らしい!と書いたつもりだったのですが、今自分の文章を読むと、言葉足りなすぎましたねw

まさに、コメントに頂いたように、こう書けば良かったと思いました。

ありがとうございます。