わかんないよ!

どうするのが よかったのかも

どうしてこんな世界に 二人っきりなのかも…

……何も わかんないけど…

【出典】『少女終末旅行』第6巻 ©つくみず/新潮社

旅行は好きですか?

どんなところを巡ろうか、考えるだけでも楽しくなりますね。

いつ行こうか。どこに行こうか。

何を見て、何を食べて、どのくらい滞在しようか。

では、それらが全くわからない旅行はどうですか?

いつ行くのか。どこに行くのか。

何を目の当たりにして、何を食べることができて、

いつまで続くのか。

それを体験させてくれる作品、『少女終末旅行』を紹介します。

重大なネタバレは無いようにしています。

終末世界を旅行する、二人の少女を見届けよ

どこを旅する?

この物語の舞台は、荒廃した終末世界。

地球上の人間の文明が、今まさに終わろうとしている、

いわゆる「終末もの」、「ディストピアファンタジー」、「ポスト・アポカリプス」の世界。

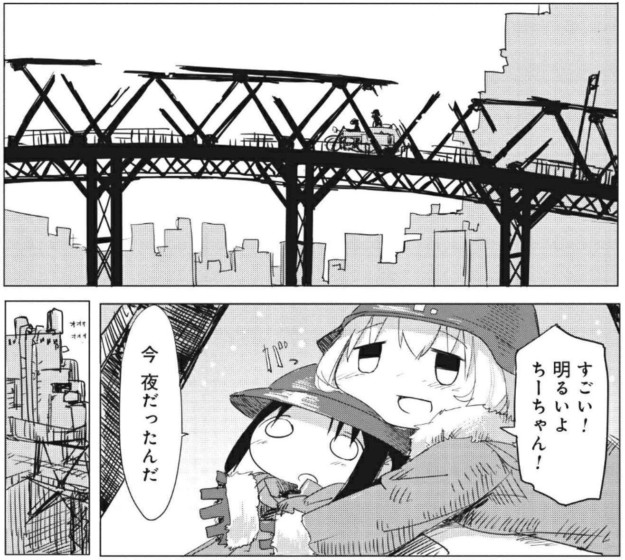

この世界を巡るのは二人の少女、「チト(ちーちゃん)」と「ユーリ(ユー)」。

二人はミリタリールックに、ヘルメットをかぶり、背中には銃。

というかもう兵装。

10代と思われる女子には似つかわしくない、何やら物騒な姿。

旅の乗り物は、バイクと戦車を合体したような「ケッテンクラート」。

【出典】『少女終末旅行』第1巻 ©つくみず/新潮社

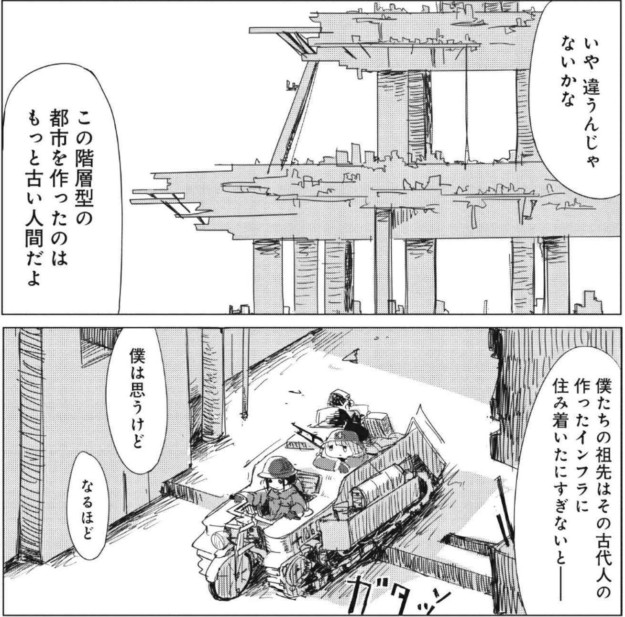

そしてここは、巨大な階層型の都市の中。

平屋が高層ビルに変わっていくように、

都市(国)そのものが巨大なビルのようになっているようだ。

【出典】『少女終末旅行』第1巻 ©つくみず/新潮社

どこに何をしにいく?

チトとユーリ、二人が目指すのは、その階層都市の上層。

最上層に行けば何があるのか、どうして目指すのか、それははっきりとはしていない。

していないが、とにかく漠然と、

上に向かって、この階層都市を旅していく。

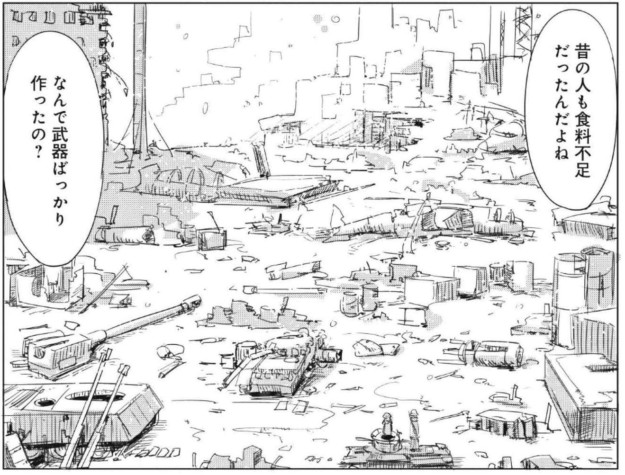

しかし文明が絶えた終末世界では、明日生きていけるかもわからない。

そのため、直近の目標は常に、「食料」の確保。

肉や野菜など新鮮な食材など手に入るはずもなく、

食べられるものはほとんど「保存食(レーション)」。

そのため、道すがら立ち寄るのは、

かつて多くの人がいたであろう、古くて大きい施設が主。

例えば「軍事基地」、

例えば「発電所」、

例えば「寺院」。

でも、それらが機能していたのは、昔々のそのまた昔の大昔。

そのため、それらがなんの施設なのかは、訪れた当の二人にはさっぱりわからず。

【出典】『少女終末旅行』第1巻 ©つくみず/新潮社

しかしわからなくても、それが”問題“でも”障害“でもなく、

そこでは何かしら役に立つものが手に入り、何かしらの満足が得られる。

「軍事基地」では、爆薬やレーションが手に入り、

「発電所」では、ダクトに流れていたお湯を使って風呂に入れる。

【出典】『少女終末旅行』第1巻 ©つくみず/新潮社

施設の意味とかについては、よくわからないままだけど、

最終的には、「来て良かったね。」となる。

また、施設だけではなく、稀に生き残っている人との「出会い」が訪れることもある。

そして出会っては、やがて別れる。

「旅は道連れ世は情け」である。

これらはまさに「旅行」。

過酷な終末の世界を舞台にしながら、

まるで二人は「旅行」を楽しんでいるかのように、ほのぼのとしている。

これが「少女終末旅行」という、読んで字のごとくの物語だ。

余談だが、

この「まさに的を射ていて、語感も良くて、全部漢字で収まって見栄えもいいネーミング」には、

脱帽である。

何を思う?

ただただ生きるために生きる二人が、旅の中で様々なものに触れ、ときにふと思う。

「これってどうしてこうなんだろう。」

「こうだったらいいのにね。」

【出典】『少女終末旅行』第1巻 ©つくみず/新潮社

それが、

水も食べ物も家も、彼女たちよりよっぽど充実している現代の読み手である我々に、

深く突き刺さる。

「確かにそのとおり」と、

彼女たちとは生きる時代が全く違うのに、共感できる。

ほのぼのした中で、時折ぽつりと出てくる、哲学的なメッセージ。

過酷な終末世界の中だからこそ出てきたであろう言葉に、

読者の我々は「はっ」と気づかされる。

違う世界、違う時代のヒトと「共感」できる

自分たちとそう変わらない、同じヒト

舞台が「終末世界」でも、

彼女たちには特別非凡な才能や能力があるわけではなく、

現代を生きる人間とそう変わらない。

それは、感情の面でも同様で、

嬉しいことがあれば笑い、悲しいことがあると泣く。

過酷な世界だからといって、精神が擦れて、根性がねじ曲がってしまっている、

というようなこともない。

二人でいればケンカもするけど、ケンカをすれば仲直りもする。

現代を生きる人間とそう変わらない。

【出典】『少女終末旅行』第1巻 ©つくみず/新潮社

普通の人間だからこそ

この「過酷な舞台を、普通の人間が旅をする」という点は、

過去に紹介した『メイドインアビス』の主人公リコと同じ。

彼女の場合は、「“普通の人間”だからこそ、勇気ある行動に憧れる」ということを語った。

では、『少女終末旅行』のチトとユーリに関しては、どうなのかと言うと、

「“普通の人間“だからこそ、親身になれるし、共感できる」

のだ。

舞台が舞台だから、

なかなか物騒なことが起きたり、危険な目にも遭ったりもする。

そもそも現代と比較すると、ろくなものを食べてないし、まともな場所で眠れていない。

そういう場面を見るとまた、「なんとか救われないかなあ。」とも思ってしまうのだ。

「現代人のように、普通の飯を食べて、温かいベッドでゆっくり寝て欲しい」、

と思った読者も、多いのではないだろうか。

これが親身。

そしてそんな平凡な人間であるチトとユーリが、

訪れる場所でたびたび「よかった。」と喜んだり安堵しているのを、

親身になった読者の我々が見ると、

なんだかその世界が「あ、いいな。」と、なんとなく思えてしまう。

荒廃した終末の世界なのにだ。

これが共感。

現代の世界は充実しているか? 終末なら世界は寂しいのか?

これは私の勝手な憶測に過ぎないのだが…、

作者のつくみず氏がこの物語で描きたかったのは、

「終末世界でのサバイバル」などではなく、

前述したような、

「終末世界の人との共感」だったのだと思っている。

「終末の世界で生きている二人でも、こんなに楽しくほのぼのできちゃえるんだ。」

「喜びや感動、生きていて得られる充実感は、一緒なんだ。」

私はそんな解釈をしている。

「終末世界を旅ができる彼女たちは幸せだ」、とかそういう事を言っているのではない。

自分の生きる舞台がどこであれ、そこで生きる以上、

生きることを楽しんだもん勝ちだ、

ということだ。

【出典】『少女終末旅行』第1巻 ©つくみず/新潮社

「終末の世界でも、チトとユーリのように、こんなに楽しく生きられるかもしれないんだ。」

「だったら現代の自分だって、もっと楽しく生きられらあ!」

「こんなことで悩んでいられねえや!」

そんな生きるパワーを受け取れる作品なのだ。

確かに切なさを感じるシーンもある。

だが決して、

「終末世界でしか生きていけないなんて、悲しすぎる…。」

そんな感想だけには留めて欲しくはない魅力が、この作品にはある。

この記事の冒頭では、あるシーンのセリフを引用している。

そのセリフを締める最後の部分だけは、ここではあえて引用していない。

そのセリフにこそ、『少女終末旅行』の全てが集約されている、と思っているからだ。

是非、自分の目で確かめて欲しい。

これは、アニメでも放送されていないので、原作コミックでしか確認できない。

コミックスは全6巻。アニメは12話。

『少女終末旅行』は、全6巻。 kindleなどの電子書籍版もあるので、さくっと読めてしまう。

サイトによっては、試し読みできるところもあるようだ。

もしアニメしか見ていない人がいれば、その続きは5巻から読めるので、

是非二人の旅を見届けて欲しい。

コミックス4巻までの内容は、アニメ化されている。

これも、1話だけ無料で視聴できるところもあるようだ。 Amazonプライムなどで視聴できる。

しかしもう一度言うが、アニメだと、原作の4巻分までの内容になるので、

できれば漫画で最後まで見届けてくれ…!

4巻分を、アニメ12話分で丁寧に作っているから、もちろんアニメもオススメだ。

生きるパワーを貰ってくれ!

コメント